SYTAR 2018【ヨガセラピーシンポジウム現地レポート】 ④

【ヨガセラピーシンポジウムレポート】

本日よりレジストレーションが開始されます。

正味3日にわたるカンファレンスですが、

参加費用は、IAYT会員の早割から、非会員の通常参加費で495-695ドル。

会場ホテルのカンファレンスレートは、135ドル(税抜き)で割安です。

自分が事前に申し込んだセッションが記載されたネームタグと、プログラム、そしてカンファレンスバッグを受け取ります。

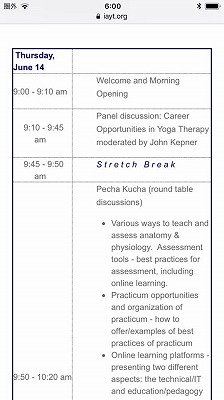

さて、午前中のメンバースクールミーティングのプログラムにこんな記載があるのを見つけました。

Pecha Kucha (ぺチャ・クチャ)

みると、ラウンドテーブルディスカッション、と書いてあります。

様々なテーマを座長を中心に、ペチャクチャし、15分でグループを変わります。

今年のカンファレンスバッグには職業人としてのヨガセラピストとしての熱いメッセージがプリントされていました。

ヨガセラピーのことは俺に聞け💪、という感じでしょうか。

SYTAR 2018【ヨガセラピーシンポジウム現地レポート】 ③

【ヨガセラピーシンポジウム開幕前日】

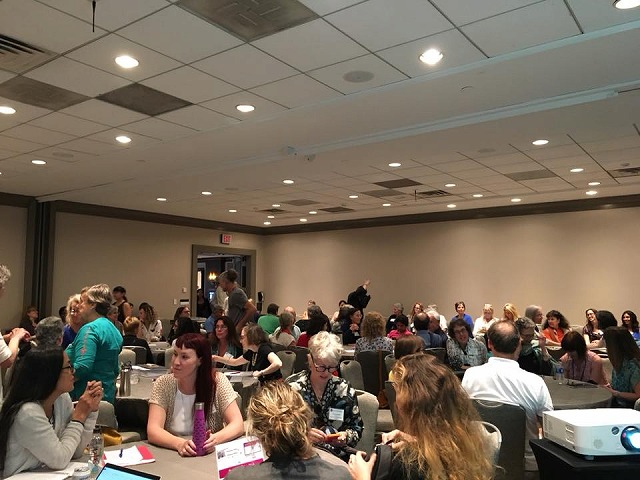

メンバースクールの代表が一堂に会し、方向性の共有や、ディスカッションを行うメンバースクールミーティングとよばれる会合が毎年前日に行われています。スタート時は30校が今年はなんと180校、ミーティング参加者は100名を超え、議論も発言が追いつかないほどの熱気です。

今年の議題は認定制度の今後に加え、信頼と認知のためにすべきこと、できること、などでした。

テーブルの中央には議論のスローダウンを助けるかのようにチョコレートが投げ込まれます。

SYTAR 2018【ヨガセラピーシンポジウム現地レポート】 ②

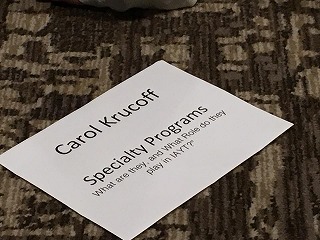

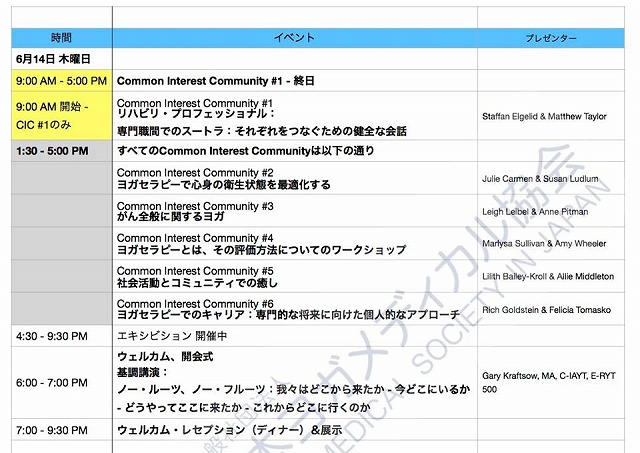

【オープニングセレモニーの前にCICが行われます】

CICとはCommon Interest Community、分科会のようなものです。各ジャンルに分かれ事例を発表していきます。

正式な開会宣言は夕方になされますが、CICでは自身がコミュニティや医療機関での取り組みでこんな工夫をした、ということをシェアし、それが参加者の新たな工夫のヒントになっていくところに意義を感じ毎年どのグループに入ろうか悩みに悩んで参加しています。

SYTAR 2018【ヨガセラピーシンポジウム現地レポート】 ①

毎年開催されている国際ヨガセラピスト協会(International Association of Yoga Therapists) のカンファレンスが始まりました。

参加しているメンバーで本年度のトピックをレポートしてまいります。

本日は明日に先立ち、IAYTのメンバースクールミーティングに代表岡部も参加し、今後のIAYTの認定や活動の方向性の説明を受けました。

協会の想い

メディカルヨガ、ヨガセラピーで大切なこと。

それは、本当に必要としている方へヨガをお届けすることです。

本当に必要としている方とはどんな方でしょう。

ヨガスタジオに来られる方でしょうか。

熱心に運動をされる方でしょうか。

実はその逆

あまり体を動かすことが好きではない方

スポーツクラブなどは敷居が高いと感じている方

何かしらの不調を抱えていて

とても体を動かす気になれない方

そのような方の心を緩めることから

ヨガセラピーは始まります。

世の中には健康に関する情報が溢れ

SNSでは誰もがはつらつと何かしらのスポーツをしているように見えますが

実は世の中のほとんどの人は、自分たちが思っているほど運動好きでなないのです。

そのような現実に、ヨガ好きなインストラクターや筋トレ大好きなトレーナーが

どんなに正論を振りかざしても、興味のない人の心は動かすことは大変難しいことだと思います。

何をしても体調が良くならない、そんなことをきっかけにヨガを始める方は少なくありません。

「ずぼらヨガ」という本の著者である崎田ミナさんもその一人。

そんな崎田さんは、体調不良を改善したくてヨガを始めるときのコツを以下のように書かれています。

『ずぼらヨガ』著者崎田ミナさんー慢性的な体調不良がヨガで改善

ハードルを下げても継続することのほうが大切であり

遥かに身体に良い影響をもたらせてくれること

そして、知ると楽しくなること

身体が変わったり、気づきが得られると

自分が成長したように感じられること

健康に対しての知識が知らず知らず身につくこと

自分で自分をケアすることができるという自信が

自分自身を強くしてくれること…

などなど。

現実は、病気や加齢で実感していただきにくいかもしれません。

それでも、いつの間にか、敷居の高かった運動が、楽しく身近なものになるよう

協会では、ハードルの高いヨガではなく誰でも取り組めるヨガを指導できる人材の育成を通じ、

「体調不良をきっかけにヨガを始め、今ではすっかり運動が楽しくなりました」

「少しくらいの不調は、自分でケアすることができるようになりました」

という方が一人でも増える社会を後押しできたらと思っています。