第一回メディカルヨガ・カンファレンス盛会のご報告

2017年1月15日 (日)早稲田奉仕園にて行いました

YMSJ第1回カンファレンス「 医療とヨガセラピーのJapan Way」は

満員御礼、盛況のうちに終了することができました。

ご参加下さいました皆様、誠にありがとうございました。

開催にあたりまして

愛誠病院ヨガクラス 平山綾子さま

日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科助教授の門倉玄武先生

綾瀬循環器クリニック所長の多田博子先生

看護師の泉亜土さま

理学療法士の千葉一幸さま

早稲田大学人間科学部健康福祉科の三輪浦麻衣さま

大変意義の深いお話と論文紹介、ありがとうございました。

大寒波が日本列島を襲ったこの週末、雪降る中、遠方からお越しくださった参加者様も多数いらっしゃいまして

皆さまの医療とヨガに対する関心の高さと希望、学びに対する積極的な姿勢に外の寒さとは裏腹に、早稲田奉仕園は熱気を帯びておりました。

終了後には沢山の方々が連絡先を交換し合い、御名残り惜しいような大変良い雰囲気で終わることができました。

皆さまにご協力いただきました貴重なアンケートのご意見を参考に第2回の開催、

そしてヨガセラピーのJapan Wayを作るべく協会メンバー一同、さらなる活動に邁進していく所存でございます。

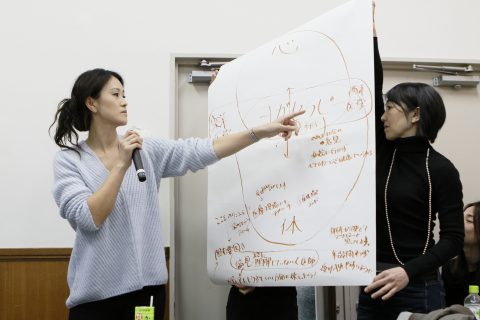

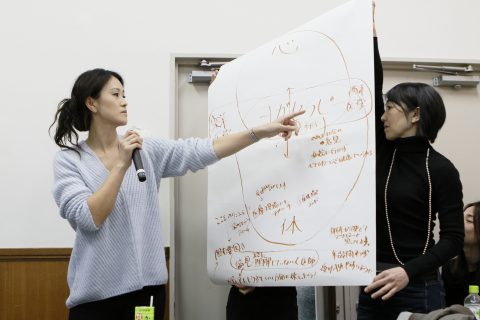

ヨガセラピーのシステムデザインを考えるワークショップ

代表理事岡部による協会設立の理念への説明がありました

臨場感があった愛誠病院精神科入院病棟でのヨガ導入事例

ヨガの語源は、つなぐ、結ぶ、お二人が、愛誠でつなぎ、結んで行ったご縁は想像以上のものでした

心臓病とヨガ:医師、看護師、理学療法士のみなさんによるパネルディスカッション

医療現場を理解してほしい、というメッセージは協会にとって活動への課題となりました

グループワークで懇親も深まりました

司会は協会公認コーチ小野田です。ヨガだけでなく様々なバックグラウンドを持った人材に協会は恵まれました

自分たちの言葉での活きた想い

日本医大の門倉先生による臨床を交えたお話には説得力がありました

ランチタイムには各分野に特化した文化交流会を行いました

不妊治療とヨガは今後大きなテーマとなりそうです

現場の声、これからの課題、ここでしか聞けない意見だったように思います

協会理事でありYogini 編集長が語る医療とヨガの未来

詳しくは後日レポートさせていただきます。

Photo by Nozomi Fujimura

第一回カンファレンス盛会のご報告

2017年1月15日 (日)早稲田奉仕園にて行いました

YMSJ第1回カンファレンス「 医療とヨガセラピーのJapan Way」は

満員御礼、盛況のうちに終了することができました。

ご参加下さいました皆様、誠にありがとうございました。

開催にあたりまして

愛誠病院ヨガクラス 平山綾子さま

日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科助教授の門倉玄武先生

綾瀬循環器クリニック所長の多田博子先生

看護師の泉亜土さま

理学療法士の千葉一幸さま

早稲田大学人間科学部健康福祉科の三輪浦麻衣さま

大変意義の深いお話と論文紹介、ありがとうございました。

大寒波が日本列島を襲ったこの週末、雪降る中、遠方からお越しくださった参加者様も多数いらっしゃいまして

皆さまの医療とヨガに対する関心の高さと希望、学びに対する積極的な姿勢に外の寒さとは裏腹に、早稲田奉仕園は熱気を帯びておりました。

終了後には沢山の方々が連絡先を交換し合い、御名残り惜しいような大変良い雰囲気で終わることができました。

皆さまにご協力いただきました貴重なアンケートのご意見を参考に第2回の開催、

そしてヨガセラピーのJapan Wayを作るべく協会メンバー一同、さらなる活動に邁進していく所存でございます。

ヨガセラピーのシステムデザインを考えるワークショップ

代表理事岡部による協会設立の理念への説明がありました

臨場感があった愛誠病院精神科入院病棟でのヨガ導入事例

ヨガの語源は、つなぐ、結ぶ、お二人が、愛誠でつなぎ、結んで行ったご縁は想像以上のものでした

心臓病とヨガ:医師、看護師、理学療法士のみなさんによるパネルディスカッション

医療現場を理解してほしい、というメッセージは協会にとって活動への課題となりました

グループワークで懇親も深まりました

司会は協会公認コーチ小野田です。ヨガだけでなく様々なバックグラウンドを持った人材に協会は恵まれました

自分たちの言葉での活きた想い

日本医大の門倉先生による臨床を交えたお話には説得力がありました

ランチタイムには各分野に特化した文化交流会を行いました

不妊治療とヨガは今後大きなテーマとなりそうです

現場の声、これからの課題、ここでしか聞けない意見だったように思います

協会理事でありYogini 編集長が語る医療とヨガの未来

詳しくは後日レポートさせていただきます。

Photo by Nozomi Fujimura

山口博志先生による乳がんヨガイベント

ひろ乳腺クリニック(福岡県福岡市) の院長である山口博志先生は患者さまに心と体を元気にするヨガを勧めてくださっています。

昨年も、乳がん患者さま向けのヨガのイベント*を3回も開催くださりました。

本年も企画がスタートされているとのことです。

*昨年のイベントの様子はこちらよりご覧いただけます。

ヨガセラピストの本棚 「フランス式「うつ」「ストレス」完全撃退法」

<フランス式「うつ」「ストレス」完全撃退法>

社会問題として深刻化する「ストレス」。

増加傾向にある「うつ病」「不安症」。

フランスは、うつ病患者が最も多い国であり、

その数はなんと日本の12倍だそうです。

フランスの精神科医、ダヴィド・S・シュレベールは、この本の冒頭で

「女性の患者が目の前で泣きだせば、間違いなく、抗うつ剤の処方箋をもらうことになる」と、書いています。

「医者の処方は、まるで条件反射のように一般化している。」と。

このような光景が、日本の医療現場にも多く見られるということは、

医療に携わる方、もしくは通院歴のある方は、良くご存知かと思います。

医学は1940年代に抗生剤の出現によって大きな変化を遂げました。

それまで致命的だった病気を克服できるようになったのです。

めざましい医療の発展のおかげで、私たちの平均寿命、健康寿命が延びたのは、紛れもない事実です。

がしかし、薬を飲むことで病気を治せるようになったその瞬間、医学の実践において、それまで重要視されていた、医者と患者の関係、栄養、患者の姿勢など…これらが疎かにされ始めたのも事実でしょう。

薬さえ飲んでいれば、うつ病は治るのでしょうか。不安神経症の苦しみから逃れられるのでしょうか。

残念ながら、抗うつ剤は抗生物質ほどの効果は出せていないようです。人の心は、薬でどうにかなるものではないのです。

それでも抗うつ剤を投与する医療現場が減らないのは何故でしょう。医療も市場原理で動いているのですから仕方のないことかもしれません。

では、増え続ける「うつ病」「不安症」を患った人々は、薬を飲む他に一体どのようなことをすれば、その症状を少しでも改善させることができるのでしょう。ずばりその様々な方法が、この本には書かれています。

・心臓脳システム

・心臓のコヒーレンシー

・眼球運動

・光のエネルギー

・鍼術

・オメガ3 などなど

人間の生理機能に対するアプローチで、斬新なものから、古く言い伝えられてきたものまで様々な方法が紹介されています。

そして、これら以外にも、こんなに単純なものも記されています。

・運動

・愛情

・感情のコミュニケーション

・周りを変えるのではなく自分が変わる

・他者との絆

・スキンシップ

・ペットを飼う。植物の世話をする。

・ボランティアをする

・瞑想と呼吸 などなど

これまで、科学的根拠のなかった「病は気から」とも言える、数値に置き換えることのできないような例が

様々な研究や動物実験などと共に紹介されています。

シュルベール氏は、本書の中で

サンフランシスコ大学の精神科医の言葉を借りて、こう言い切ります。

「”人間関係”は、どんな薬や外科手術にも劣らない現実的で決定的な治療法である」

そしてさらに深く掘り下げるのです。

非暴力、感謝の気持ち、他者との繋がりについて。

ヨガをしている方ならば、これらが深くヨガと関わりのある内容であることは

すでにお解りだと思います。

西洋医学の世界に身を置きつつも、自ら31歳で脳腫瘍を患い、克服と再発を繰り返した経験を持つシュルベール医師。

医師としての知識と癌患者としての経験が、このような視点を生み出したのかもしれません。

事務的に行われる投薬や外科的処置だけではなく、もっと基本的な事、人と人の繋がりを大切にする医療の在り方を模索すべき時代に差し掛かっているのではないでしょうか。

ヨガの要素が、未来の医療現場に役立つであろうこと、そしてヨガセラピー普及への道を作るセラピスト達の背中を押してくれることになるであろう、自信につながる必読の一冊です。

(石井及子)

日本ヨガメディカル協会における「ヨガセラピー」「ヨガセラピスト」の表記について

2016年、ヨガアライアンス*1では「 ヨガセラピー」、「ヨガセラピスト」と表記することを禁止しました。

https://www.yogaalliance.org/YogaTherapyPolicy

2016年10月1日までにすべての媒体から表記を削除しないと、登録ヨガスクール(RYS)/登録ヨガティーチャー(RYT)の登録を取り消されます。

一方で、IAYT*2(International Association of Yoga Therapists)および、IAYTと協業関係にある当協会の会員は「ヨガセラピー」、「ヨガセラピスト」を継続して使用していきます。

「なぜ、IAYTは「ヨガセラピー」、「ヨガセラピスト」の表記を継続するのか?」

日本ヨガメディカル協会と協業関係にあるIAYTは、ヨガセラピー、ヨガセラピストという言葉をしっかり定義するとともに、ヨガセラピストの倫理規定、プロフェッショナリズムを明示しています。

【IAYTによるYoga Therapy の定義】

http://c.ymcdn.com/sites/www.iayt.org/resource/resmgr/docs_articles/iaytdef_yogatherapy_ed_stand.pdf

また、IAYTは全米ヨガアライアンス の声明に対し、IAYTによる自主規制の責任を表明し、健康に役立つヨガの提供を行う仕組みづくりならびに人材の育成に取り組み続けていくことを発表しました。

当協会はIAYTと協業関係にあること、そしてヨガセラピーの定義はIAYTの定義に準拠していることから、継続的に「ヨガセラピー」「ヨガセラピスト」の表記を継続します。

当協会はIAYTのポリシーに準拠し、ヨガセラピスト養成のための教育、ヨガセラピー確立のための研究を進めていきます。

当協会の会員は協会の理念へ賛同することを前提にご入会いただいておりますので、継続してヨガセラピー、ヨガセラピストという表現をご使用になれます。

当協会は会員の皆様に、安心・安全なヨガセラピーを提供できるヨガセラピストとしての教育やトレーニング、勉強会の場を提供してまいります。

社会においてヨガセラピー、ヨガセラピストいう言葉が認知され、医療や人々の生活に役立つものとなるよう共に仕組みづくりに取り組んでいきましょう。

*1 《ヨガアライアンスとは?》

ヨガアライアンスとは全米ヨガアライアンスのことで、アメリカに拠点を置く非営利の会員協会です。ヨガアライアンスの規定するトレーニング基準および経験を満たした者が登録ヨガティーチャー(RYT:Registered Yoga Teacher)として認定され、規定を満たすカリキュラムを持つトレーニングスクールが登録ヨガスクール(RYS:Registered Yoga School)として認定されます。RYTおよびRYSともに更新は1年に1回です。

*2 《IAYTとは?》

IAYT(国際ヨガセラピスト協会)はヨガティーチャーとヨガセラピストのためのプロフェッショナル組織であり、ヨガの研究と教育活動のために世界的に活動しています。ヨガをセラピーとして確立することを目的に1989年に設立しました。

2014年には、 IAYTは48か国で3400人以上のヨガティーチャー、130以上の会員スクールを擁しています。

IAYTのヨガセラピスト(C-IAYT)は、既定のIAYTトレーニングプログラムを修了することで認定されます。

代表理事である岡部朋子はIAYTによるヨガセラピスト認定資格であるCertified-IAYTとして認定を受けています。