ヨガセラピスト(各種分科会所属)認定資格取得について

♢資格名

一般社団法人 日本ヨガメディカル協会認定 ヨガセラピスト(各種分科会所属)

♢資格認定条件

全カリキュラムを修了し、正会員登録手続きを行うこと。

♢受講条件

協会の理念に賛同し、ヨガセラピーの健全な普及に努める意欲と責任がある方。

ヨガの経験は問いません。

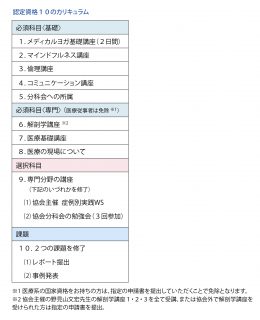

♢カリキュラム

各講座の詳細は「勉強会・講座のご案内」をご覧下さい。

♢受講期限

最初に受講した講座修了日から10年間で全カリキュラムを修了すること。

♢分科会への所属について

こちらをご覧ください。

【お詫び:訂正】ルナワークス他提携講座受講の項目は認定要件から外されました。

♢課題とレポート内容

下記、1. 2. のいずれかに取り組み、レポートを提出する

1 医療や介護の現場でのヨガクラスの実践

2. 地域コミュニティのセルフメディケーションを支えるクラスを実施

【課題の狙い】

院内でや地域社会でヨガ企画を開催することの困難さを実感し、その環境下で工夫し魅力のある企画を提案する力を培う。

医療の現場でメディカルヨガを実用化していくために、ヨガに理解のある仲間を増やす必要性、一般社会にヨガに対する理解を求めていく必要性があることを理解する。

【課題に追加されました】

分科会あるいは症例別メディカルヨガ実践講座における事例(提案)発表

分科会への参加、事例発表を通じ

具体的な医療現場等への導入など

実践力を高めることに重きを置きたいと考えております。

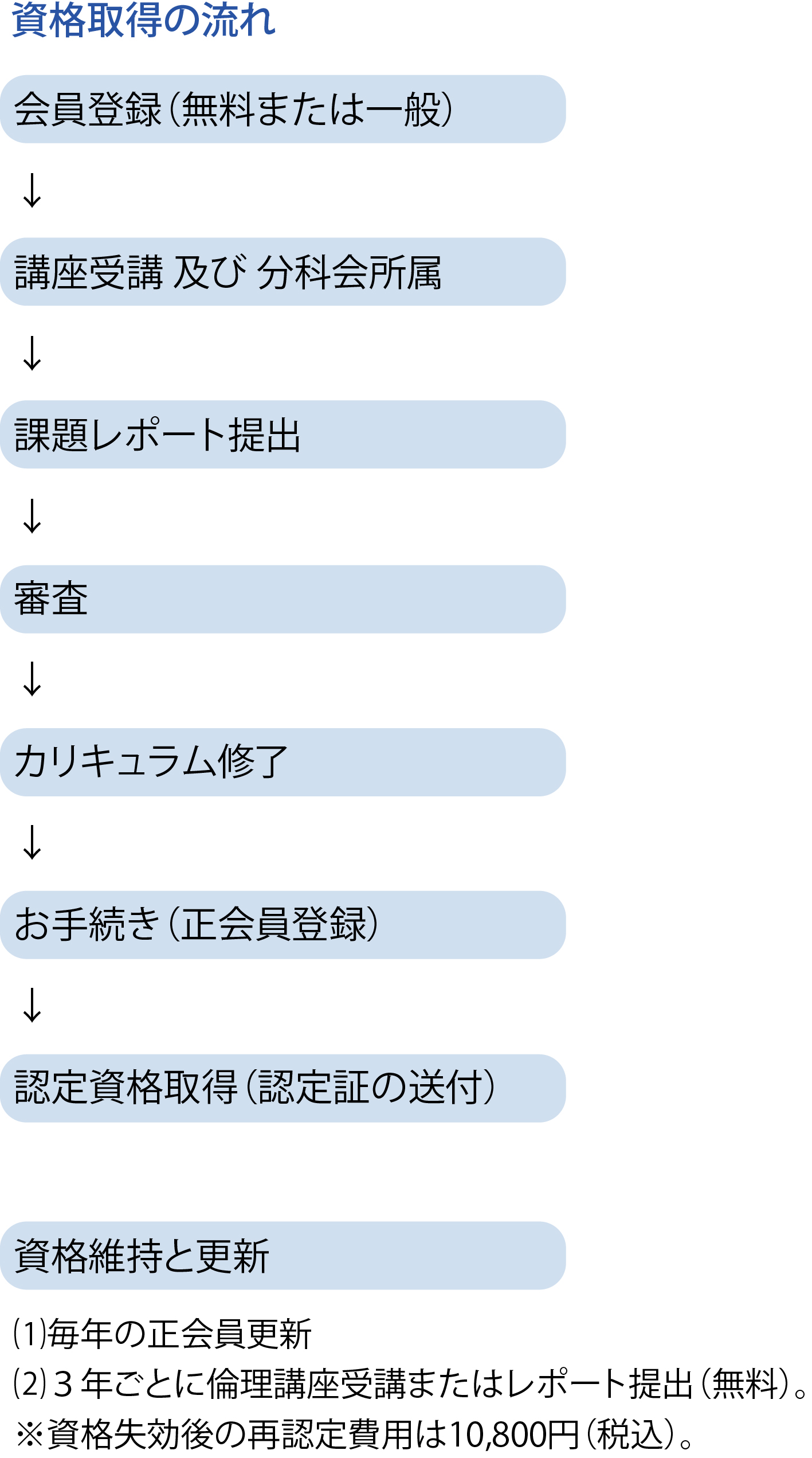

♢審査について(認定プロセス)

チェックリスト、申請書、課題を提出いただき、協会で確認手続きをいたします。

全てを満たしている場合は、申請より2ヶ月以内にご連絡いたしますが、不備がある場合は、協会よりご連絡をいたします。その場合、認定には数ヶ月かかる場合があります。余裕を持ってご申請ください。

ヨガセラピストの本棚:感じてわかる!セラピストのための解剖生理

「感じてわかる!セラピストのための解剖生理」 野見山文宏 先生

ヨガセラピストにとって欠かせない学びの中に「解剖学」「生理学」があります。恐らく皆さんも、その類の専門的な本をいくつか持ってらっしゃることでしょう。TTなどの教科書として購入したものだったり、そしてそれにはかつて理科室で見たような骨格模型そのものが載っていたりする。起始や停止、屈曲に伸展、その専門書を丸暗記しては、ヨガのポーズのその皮膚の下でなんという筋肉がどんな動きをしているのか、透かして見えるくらい学ばれたかと思います。

でも、筋肉のことや呼吸の仕組みを覚えたとしても、実際に目の前のクライアントさんが「足が痺れるんです」とおっしゃった場合、皆さんは対処できるでしょうか。足の筋肉は…ハムストリングと腓腹筋だから、そこを伸ばして血行を良くしたらいいのかしら。なんて思いがちかもしれません。でも、実はその原因が他の部位で起きている可能性も少なくないのです。

こんな時、野見山文宏先生は「ズームアウト」の必要性を説かれます。一歩引いて、全体を見渡すとその原因が見えてくる。足の痺れは、お尻の筋肉が関係していたなどなど…。

そしてまた、野見山先生は「ズームイン」の大切さも教えてくださいます。自分の体を良く知ること、腕とはどこから始まっているのか、足はどこからが足なのか。認知を改め、意識を正しく塗り替えることで体の使い方が変わるとおっしゃいます。

引いたり寄ったりしながら、野見山先生は身体全体の解釈を、身近な日常よく目にするものに例えたり、自然に例えたり、壮大な宇宙に例えたりと、様々な視野を持って解りやすく伝えてくださいます。

鍼灸師でありヨギーであり現代医学と東洋医学の両方の知識をお持ちの先生は、この本についてご自身でこう記されています。「この本では、私たちが感じている ”心や魂を併せ持ち、変化し続けている存在としてのカラダ” を解き明かす為に、解剖生理という一方向からの視点だけでなく、CTスキャンのように心理学やシステム論や東洋医学・さらにはそれらの主体的体験など、多方面からの視点でカラダを見つつ、それを同じ文脈で統合することを試みています。」

そしてその内容はとても実用的で、実際に生徒さんにお伝えしやすく必要とされるものばかりです。

実をいうと、この記事を書いています私自身が、この本で得た知識で沢山のクライアントさんたちに楽になっていただけました。様々なところで学び続けてきましたが、今使っている知識のほとんどが、6年ほど前に買ったこの本から得たものなのです。

野見山先生のワークショップは「感じてわかる!!解剖生理」と言います。

それはこの1冊を読めば誰もが十分に納得するはずです。

クライアントさんの身体の悩みを楽にしてあげたいという方、そしてまだこの本を読んだことのないセラピストの方がいらっしゃるなら、すぐにでも読まれることをお勧めします。身体の理解が深まることで、私たちセラピスト側のインストラクションにも一層深みが増すことでしょう。

(文責:石井及子)

ヨガセラピーを行うのは誰か

【ヨガセラピストという新しい職業人を育成していくこと】

ヨガという手法がセラピーとして注目を集め、ヨガの健康効果に関する臨床研究が北米を始め急増しています。

アメリカの大病院でもヨガセラピストが患者さんをサポートするチーム医療のメンバーとして活躍しています。

医療の現場で、あるいは医療をサポートする領域でヨガセラピーを担うのは誰なのか、ということについて考えてみます。

まず、明確にしておかなくてはならないことは、ヨガセラピーは「医療行為」ではないということです。

ヨガという手法を、心や体に辛さを抱えた方のセラピーとして活用することを安全に誘導し、変容を根気強く見守る支援を行うプロフェッショナルです。具体的には、対話や呼吸、適度な運動や良い睡眠など、行うことは環境の整備です。その点では医療現場やセルフメディケーション*を支えるサービス業の一つかもしれません。

そこに必要とされるのは(A)

ヨガというものへの理解

ヨガのポーズの知識・誘導法:とりわけ体力のない方、ヨガの初心者の方でも取り組める呼吸法や瞑想法、簡略化、したポーズならびに最適化の視点

ヨガの背景にあるマインドフルネス(瞑想)アーユルヴェーダへの理解

ヨガセラピストとしての高いプロ意識(マナー・コミュニケーション、倫理)

となります。

しかし、やはりそこに、症状を抱えた方、心身のリスクを抱えた方を相手にする以上、(B)

基本的な解剖学的知識

基本的な疾病の知識

が必要になります。

また、医療従事者ではない人材が医療の現場で活動するにあたり、現場や医療・介護業界の法律、動向を知る、ということも必要になってきます。この部分は言うまでもなく医療の現場にいる方はベースとして知識を持たれています。従い、医療に関わったことのない人にとってはしっかりした学びが必要となります。

ヨガが医療をサポートできる可能性があることを医療者に認知してもらうためには、ヨガの利点と有害事象を自分の言葉で説明できる力も必要です。(C)

当協会は10年後、ヨガセラピーが医療をサポートする一つのツールとして活用されている未来を見据え、その実践者であるヨガセラピストを育成していきます。

具体的には(A) を学ぶ講座ラインナップの提供、医療への知識を身につける(B) 講座、そして実践提案力をつけるための課題(C) を総合的に学ぶカリキュラムでプロフェッショナルとしてのヨガセラピストとしての力をつけていきます。

学びの場において、様々なバックグラウンドの人材がお互いから学び合うことが大切だと考えています。これはヨガにおける「結び」の概念にもつながります。ヨガの知識を持ったヨガセラピストだから立場が上、医療者だから優位な立場にある、と言うことではなく、医療者として、ヨガセラピストとして、患者として、家族として、お互いがお互いにないものを学びあいながら、ヨガができることの精度を上げていくことなのではと思っています。

そのためにも協会は、上記A-Cをしっかり学ぶ意欲と責任のある様々な方々の協会へのご入会、学びをお待ちいたしております。

*セルフメディケーションについて

世界保健機構(WHO) において「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。日本でも平成29年1月1日よりセルフメディケーション税制が始まりました。

ヨガセラピストの本棚:Principles and Practice of Yoga in Health Care

インドで生まれアメリカで開花し、一時的なブームからもはやアメリカでは文化として認められつつあるヨガは医療費の増加に悩むアメリカ国民の健康状態の改善に著しく貢献できる可能性を秘めた統合医療の一手法として新たな期待を集めています。

本書は最新のヨガの臨床研究事例や、経験豊富なヨガ指導者によるケーススタディを理路整然と展開し、一方でヨガを治療計画の一環として導入するために必要な知識、実践方法を統合的に編集してます。多くの専門用語、科学用語が使用されているものの、ヨガの愛好家から医療関係者まで幅広い読者に配慮下平易な文章と豊富な図解(写真)により、専門書としてはもちろんのこと、日々参照したくなる実用書として期待されています。

《目次》

1 ヨガ、ヨガセラピーとヨガの身体心理学とは

2 筋骨格と神経に及ぼす影響

3 メンタルヘルスに及ぼす影響

4 生活習慣病に及ぼす影響

5 心臓血管系に及ぼす影響

6 がんに及ぼす影響

7 子供、青少年、高齢者など特定の年齢層

8 未来への期待

《著者》

Sat Bir Khalsa 医学博士

ハーバードメディカルスクール助教授、国際ヨガセラピスト会議議長Lorenzo Cohen 医学博士

テキサス大学MDアンダーソン癌センター教授、ヨガと乳がんの大規模研究を進行中Timothy McCall 医学博士

内科専門医、アーユルヴェーダ医、Yoga as Medicine 著者、Yoga Journal 医療編集者Shirley TELLES博士

パタンジャリ研究財団ダイレクター

(文責:岡部朋子)

ヨガセラピーにおけるヨガの定義

「ヨガとは心の動きを止めること」

文献としての定義としてはこれが「ヨーガスートラ」によるヨガの定義です。

しかし、これではヨガを学んだことがない方にとっては意味がわからないことでしょう。

しかし、私たちヨガを伝えるものは必ず次のような質問を受けます。

「ヨガとストレッチの違いとは?」「太極拳とどう違うの?」**

また、ヨガに関する臨床試験をスタートする際にも、そもそもヨガをどのようなものと定義するか、ということが必ず問われます。

アメリカでヨガが補完統合療法の一つとして「ヨガセラピー」という位置付けて受け入れられ始め、ヨガという手法が心身の健康の回復に役に立つらしいということの裏付け(臨床)の研究が急激に始まりました。その根拠がヨガという操体法にあるのか、呼吸法にあるのか、瞑想法にあるのか、未だに様々な解釈が存在します。

答えはそのいずれもと言われますが、それは操体法も、呼吸法も、瞑想法も、ヨガという定義の前では手法に過ぎないということです。

息さえできればヨガはできる、と言われる所以は、背筋を伸ばして座っている、あるいは横たわったまま、呼吸を行うだけまで、簡略化できることにあります。

ヨガとは生き方の姿勢であり、哲学であり、祈りの姿です。

ヨガは宗教の影響を受けていますが、宗教そのものではありません。

神への祈りの姿はなく、自分やありのままと向き合い、自分やありのままの姿への

感謝、受け入れ、という己の内なる神に仕えるという教えです。

ヨガが本格的に日本に入ってきてから、ずっとヨガの普及を見つめ、発信してきた Yogini 編集長である橋村伸也氏は現代日本におけるヨガをこのように説明しています。

「ヨガの定義:結び – ヨガの語源はサンスクリット語で結ぶ、という意味を持つYuj という言葉」

すなわち、分かれているもの、対立しているものが一つになること。

ヨーガスートラでの定義:心の動きを止めること普段は外に向き、バラバラになっている五感を呼吸に意識を向けることで、

自分の内へと向けていき、心身と脳が静かになっていく。それはポーズや、ダンス、仲直り、相互理解、なにをやろうとも「分かれているものが、一つになる」というものはすべてがヨガです。」

その過程が、私たちの自己肯定感や生活環境に好影響を与え、ストレスを緩和するプロセスに注目が集まり、セラピーとしてのヨガの活用に注目が集まり、ヨガセラピーという分野が生まれました。

21世紀、非伝染性疾患が増え、薬や手術でケアできない心身の不調を訴える人が増えてきています。そのような症状において対話や環境が人を元気にすることにも関心が集まっています。

インドで興り、アメリカを経由して全世界に普及したヨガ、今この瞬間の心と体の様子に意識を向けた動き、呼吸、瞑想などの手法を用い、心と身体が調和し安定した状態を心がけるという健康法が、ストレス社会における様々な健康問題の解決に役立てられようとしています。

** ストレッチや太極拳との大きな違いは、ストレッチの狙いが体への効果だけなのに対し、ヨガでは呼吸や、自分の今のあり方、体の感覚などにまで意識を向けます。太極拳との違いは、ともにゆっくりした動きに呼吸を伴わせます。太極拳の目的は、気の巡りを良くし、気功と呼ばれる力を発揮することです。そのために逆腹式呼吸を用います。

ヨガの目的は力を発揮することではなく、むしろ深くゆっくりとした呼吸で心を落ち着け、瞑想状態に入りやすくするためである。無理にポーズをとる必要はなく、立っていても、座っていても、横たわっていても、自分がここにいることを感じ、今に意識を向けていれば良いのです。

(文責:岡部朋子)