分科会(CIC) メンバーの登録について

日本ヨガメディカル協会では「 ヨガセラピスト認定資格 」の開始に伴い、分科会メンバーの登録を開始致しました。

分科会所属はヨガセラピスト認定資格カリキュラムの1つとなっております。

所属に関して詳しくご案内させていただきます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆分科会とは?◆

「メディカルヨガ」を、さらに細かく分野ごとに分け

専門的に研究、討議、勉強会を重ねていく会となります。

協会では今後、様々な勉強会を通じ

専門分野におけるヨガセラピーの知識の共有を深めていくことを目的に

分科会のメンバー登録を開始しました。

現在募集中の分科会と、今後発足予定の分科会は下記となります。

◆分科会に所属するには?◆

分科会のメンバー登録は

・一般会員(年会費8:000円)

・正会員(準備中)の方に限らせていただいております。

登録会員の方で分科会への参加をご希望の方は

https://yoga-medical.org/guide/をご参照の上

会員種別の切り替えをお願いいたします。

一般会員になられましたら

・希望分科会名

・一般会員番号(わかれば)

・氏名

・協会登録メールアドレス

をこちらのアドレス→cic@yoga-medical.org

へお送りください。

分科会は今後、勉強会の開催に伴い増やしていく予定です。

座長は2年任期で交代制となりますが、特にこの分野への問題意識が高く、座長を務めたいという方は協会のお申込みフォームより《@@分野座長希望の旨》と明記の上、ご連絡ください。

年に一回、座長会を開催予定です。(2017年度は12月16日夕方@横浜を予定いたしております)

【現在募集中の分科会はこちら】

がんとヨガ

看護師とヨガ

働く人の福利厚生としてのヨガ

心臓リハビリとヨガ

子供の教育とヨガ

排泄ケアとヨガ

不妊治療のストレスとヨガ

高齢者(シニア)

頭痛とヨガ

産後のケアとヨガ

うつ病とヨガ

家族支援とヨガ(NEW)

薬局とヨガ(NEW)

乳がんとヨガ(NEW)

今後予定されている分科会一覧

不安とパニック発作

リウマチ・関節炎

ぜんそく

腰痛

手根管症候群

慢性疲労症候群

糖尿病

線維筋痛症

心臓病

高血圧

難病(エイズなど)

不眠症

過敏性腸症候群

更年期障害

多発性硬化症

肥満

障害者

マタニティ

産褥期

医療・介護の現場に活かすメディカルヨガ基礎講座(横浜)開催のご報告

2017年4月21日、22日に第2回「医療・介護の現場に活かすメディカルヨガ基礎講座」が開催されました。

既に医療や介護にヨガセラピーを活かされている方、これから活かそうと考えられている方、医療従事者の方など、様々なバックグラウンドの皆様にご参加いただきました。

自らヨガを実践することを大切に、寄り添いながら伝える力を養う本講座、皆様の知識とアイデアが交わり、活かされ、発展する講座でありました。

下記、参加者様からのご感想です。

(ご本人の許可のもとご紹介させていただいております。)

しかし、医療現場にいる方で、それだけじゃなく患者さんの緊張を解き、治療で頑張りすぎてる自分を癒し、治癒力を高めてくれる何かが必要なのでは、、と考えている方は少なくないと思います。

もちろん、病院に来なくていいように、健康を維持する事もこれから益々重要になってきます。

この講座で勉強できるヨガは、世間一般に知られるヨガはよりも、もっと伝えたい相手に寄り添ったヨガでした。

自分自身もヨガをやっていますが、世間一般に知られているヨガは、体や心が弱ってる時にはハードルが高いものでもあります。

この講座では、病院、介護の現場で、様々な疾患を抱えられている方にも出来るヨガを学ぶ事が出来ますが、ヨガを伝える為の方法を具体的に学び、実技も参加者で実際に行う事で、より具体的にイメージする事が出来ました。

皆さんの様々な経験から出た問題や解決法を考える事で、明日から実際に使える知識を身につける事が出来ました。

ヨガは代替ではなく、補完、であるという事を頭に置き、何のために、医療介護現場でヨガを伝えるのか、自分の中でしっかり整理する事ができました。

こちらで学んだ事は、私たちが今出来る事を、少しずつでもいいから周りの方に伝え始め、寄り添う事を自分なりに続けていく事で、この講座を受けた意味があるのかなと思います。素敵な学びの場をありがとうございました。

講座で学ぶポーズは、疾患を抱えた方やご高齢の方でも行えるように、大変簡単なものになっています。

そのポーズをベースとして、どのようにアレンジしながら目の前の人に寄り添ったヨガを伝えていくのか。

様々な事例を共有しながら、具体的な症状に対するヨガセラピーを組立てグループごとに発表をいたします。

また、ヨガを伝える際の心のあり方についても学びます。

次回は6月5日、6日と東京で開催です。

https://yoga-medical.org/learning/889/

ご参加をお待ち申し上げております。

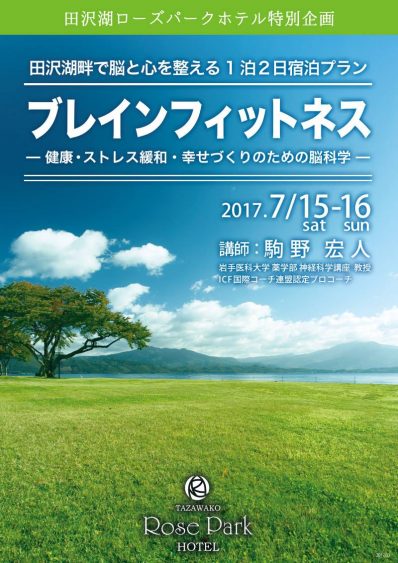

メディカルサポーター駒野先生によるブレインフィットネスリトリート

7月15日、16日、田沢湖のホテルにて、

「健やかにすこすためのコーチング」「マインドフルヨガ」のリトリートが開催されます。

当協会のメディカルサポーターであり、脳科学の専門家である岩手医科大学の駒野宏人先生が講師です。

初夏の田沢湖で、幸せづくりの脳科学を学んでみませんか。

お申し込みは上記パンフレットをご覧ください。

(協会へのお問い合わせ、お申し込みは承っておりません。ご了承ください)

シモの悩みとヨガ勉強会報告

シモ、下腹部、骨盤まわりのお悩みはデリケートな部分で人に話しづらく、4 人中 3 人が誰にも相談できず一人で抱 え悩んでいるとも言われています。また、意を決して病院へ行こうとしても、何科を受信すればいいのかわからなかったり、医師を前にすると本当の悩みを伝えられなかったりもします。今回の勉強会ではそんな悩みを解決するために ヨガではどんなことができるのかを、話し合いました。

◆どんな悩みがあるの?どんな症状があるの?

・便秘、下痢、過敏性腸症候群、尿漏れ、頻尿、腹圧性尿失禁、骨盤臓器脱、痔など排泄器官、生殖器官の症状のほか、腹部の術後、産前産後の後遺症、骨盤のずれやゆがみによる症状など

・頻尿は圧倒的に男性に多い

・子宮脱の体験談

・腹部手術後の体験談

◆どんな悩みがあるの?

例えば便失禁を例にあげてみましょう。排便をコントロールできなくなるということは打ちのめされるような思いになるものです。加齢による肛門括約筋の機能低下、自然分娩による肛門の損傷、直腸手術、痔瘻などの手術、神経系の障害、過敏性腸症候群、食生活など、原因は様々で高齢者だけではなく幅広い世代で悩んでいる人たちがいます。五味太郎さんの「みんなうんち」という絵本がありましたが、幼児期はうんちのことを恥ずかしい事ではなく話していたのに、いつから、何となく恥ずかしい話題になったのでしょうか。

シモの悩みはまず、精神的なダメージ、ストレスが多いように思います。

・人に、医師にも家族にさえも相談しづらく、症状を悪化させる事にもなりかねない。

・その事により、行動範囲が狭まり、趣味を諦めてしまったり外出来る機会が減ってしまったりし心の病にもつながりかねない。

・便秘から認知症を引き起こすこと、認知症が進むことがある

・産後床上げ 2 ヶ月というのは守った方が良い。産後の無理は後になって体に不調をもたらす。

・ヨガクラスに参加していたのに、トイレが近い事から参加を断念。

◆ヨガができること

(1)心のケア

人間誰しも多かれ少なかれ悩みや痛みを抱えています。

生きているからこそ、悩み苦しむということ、今、呼吸をしているだけで大丈夫なんだよという安心感、ヨガを実践するのにアーサナ以上に大切なことではないでしょうか。

・ヨガの八支則、「非暴力」は自分の体に対して心に対してもいえることである。

・今ここにある、今この状態が自分である、ということを素直に受け止める事、すべてを包み込みその自分を愛してあげること。

・人間の体は世界一の薬局である

(2)呼吸法(プラーナヤーマ)

深呼吸するだけでも心が落ち着き、心が少し軽くなるものです。悩んでいる時にもれるため息をつくという事も本能的に心を軽くしているのかもしれません。ヨガでは多くの呼吸法があり実践することでさらに心と体のケアができます。

・片鼻呼吸(ナディショダーナ)は自律神経のバランスも整い、リラックス効果があります。

・カパラバディやバストリカのように内臓機能を活性化させ腹横筋、横隔膜、骨盤底筋群などの筋肉を鍛える呼吸法もあります。

・カパラバディは便秘解消にも効く

(3)ヨガのポーズ(アーサナ)

骨盤まわりのバランスを整え、内臓を支えている筋肉を鍛えることは症状緩和にとても役立ちます。特に骨盤底筋群を鍛えるポーズはシモの悩みトラブルの解消になります。骨盤底筋群と検索してみると多くの情報が得られます。鍛えてアンチエイジング、強化して尿漏れ防止、骨盤底筋が目覚める子宮ヨガ、など。

実際に骨盤底筋群を動かしてみましょう。

・おしっこを我慢する感じ

・肛門や膣から水を吸い上げる感じ

色んな表現があると思います。骨盤底筋群だけを動かすのは難しく腹横筋などのインナーマッスルや太ももお尻のアウターマッスルと連動して動いています。この部分を使うヨガのアーサナを考えてみましょう。ケーゲル体操という骨盤底筋体操も多くのところで紹介されてます。

・橋のポーズ

・弓のポーズ

・バッタのポーズ

・キャット & カウ

・ムーラバンダ

・お尻歩き

などなど バンダとは、ロックする、締める、縛るといった意味があり、氣、プラーナの流れを外に漏れないように内側で締め つけ閉じ込め体内で巡らせる働きがあります。三つの代表的バンダ、ムーラバンダ 、ウディヤナバンダ、ジャランダ ラバンダのムーラバンダはちょうど骨盤底に位置します。

◆骨盤底筋群とは

骨盤底筋(こつばんていきん)は、骨盤底を構成する深会陰横筋、尿道括約筋、肛門挙筋、 尾骨筋の 4 つの筋の総称のことで骨盤の底にあり、膀胱や尿道、子宮、直腸などのお腹の 臓器をハンモック状に下からしっかりと支えています。また尿道や膣、肛門 を引き締め る役割をも果たしています。20 歳代の女性で5~9cmの厚みがありますが年齢とともに 衰えていくと様々な症状を引き起こす原因になります。

家族や悩まれている方向けのクラス開催

「便秘、下痢、過敏性腸症候群、尿漏れ、頻尿、腹圧性尿失禁、骨盤臓器脱(産後や更年期の子宮脱)、痔など排泄器官、 生殖器官の症状のほか、腹部の術後、産前産後の後遺症、骨盤のずれやゆがみによる症状」にまつわる臨床情報の収集

ヨガセラピストの本棚: みんなのZEN (BRUTUS /マガジンハウス)

「「ヨガ」と「禅」の違いって何ですか?」

もしもこんな質問をされたら、皆さんは何と答えますか?

日本人の私たちには、さほど違和感もなく昔から知っているような気がする「禅」の世界。

でも実際に、「禅とは何?」と問われると、答えらえる人はほとんどいないのではないでしょうか。

アップル創業者のスティーブ・ジョブズが「禅」を実践していたという話は有名な話ですね。

ジャズピアニストのビル・エヴァンスも「禅」に深く傾倒していたと言います。

映画監督のジョージ・ルーカスに至っては、禅の世界を映画に投影しています。

あの有名な映画「スター・ウォーズ」シリーズです。

マスター・ヨーダはかなりの禅の達人と思われます。

数年前から海外で静かなブームとなり注目を浴び続けている「禅」。

その「禅」が雑誌「BRUTUS」で特集されました。

タイトルはずばり「みんなの禅」

最近よく耳にする「禅」というものを実際にやってみましたよというレポから始まり

「禅」と「マインドフルネス」の境界線について語られていたり

デザインに見る「禅」や身近にある「禅」について触れてみたり

さらには禅そのものの歴史を掘り下げてみたり、アメリカの「禅」のことも書かれています。

ヨガが日常にちりばめられているように、「禅」もまた、日常であり哲学であり心の在り方であり生き様そのものなのです。

ヨガ、禅、瞑想、メディテーション、マインドフルネス

茶道、華道、武道、太極拳

ウォーキング、整理整頓、料理、編み物、サーフィンなどなど…。

自分にとって、それがイライラ、ザワザワ、モヤモヤをひとやすみさせてくれるなら、

なんでも「禅」になるのです。全てが「ヨガ」になるのです。

私事ではありますが・・・、幼少期によく見ていたテレビ漫画「一休さん」のお約束のあのセリフ。

子供の頃は何の気なく真似て言ったりしていましたが、今思えば大変深い言葉だったんですね。

大人になった今、私の座右の銘でもあります。

「あわてないあわてない。ひとやすみひとやすみ。」

脳を休めること、思考を止めることが、どれだけ心の安定を生み、素晴らしい閃きに繋がるのか。

身を以て知るのに40年かかりました。

ちなみにアニメ「一休さん」についても、こちらの雑誌には書かれています。

ヨガセラピストとして知っておくべき「禅」の世界。

是非、ご一読ください。

(文責:石井及子)