従業員のストレスケアに、ヨガによる疲労軽減法やリラックス法を体験してみませんか?

働き方改革が叫ばれる世の中、長時間労働の解消、労働力不足を補うためには、

従業員一人一人の勤労威力の向上や能率アップに繋がる福利厚生が求められるのではないでしょうか。

ヨガで心も身体もリフレッシュしませんか?

企業や医療機関向けメディカルヨガ研修、承ります。

新人研修・教員向け研修会などにご活用ください。

研修費:3時間まで 50,000円(税込)

交通費実費

内容はご相談ください。

医療現場への導入経験豊富な講師陣がお伺いいたします。

岡部 朋子 ( 代表理事、C-IAYT, E-RYT500 )

奥村麻里(理事、Studio My Luggage 主宰)

松原昌代(医療普及部 看護師(東京医科歯科大学卒・元国立がんセンター勤務)

医療現場の実情を知るということ

協会の事務局や公認コーチという立場を通じて日々、ヨガセラピーやメディカルヨガと関わりながら、遣り甲斐ある仕事に携わらせていただいてるご縁に深く感謝しています。

そんな中でいつも痛感させられるのは、ヨガで医療に参入していくということは、決して容易いことではないということです。

以前、循環器の某病院へ職員の方向けのメディカルヨガ入門講座で伺った時のこと。

迎えてくださったお医者様が、最後に病棟を見学して行ってくださいと私たちを案内してくださいました。

それは、ただの見学ではなく、ドクターからの深いメッセージなのだと思いました。

私たちの目の前でベッドに横たわる患者さんたちは、どの方もご高齢で、か細く、弱り、力なく、ただ絶望しているようでした。

このような方たちが、実際にヨガをできると思えますか?

そんなような意味合いのことを、言葉を選びながら仰っていたのだと思います。

現実は甘くないと。少なくとも私にはそう聞こえました。

大学へ6年通い、2年の研修医を経てやっと実践の場に出る医師。

かたや国家資格でもない200時間や500時間の学びで、ヨガインストラクター、セラピストを名乗れる私たちでは、医師をはじめ、看護師さんや理学療法士さんなどなど、医療者にどんなに敬意を払っても足りることはないと感じました。

普段、臨床の場にいることのない医療素人のヨガセラピストがいきなり病院に現れて

「ヨガでリラックスしましょう!ほら、患者さんのQOLが上がりましたね!」

などと、無知で軽はずみな言動をとったなら、それは大変無礼なことであり、医療側のヨガに対しての信頼を損ないかねないと思うのです。

せめて私たちに出来ることと言えば、医療現場においては救いたくても救えない命があり、医療者の方たちが胸を痛めているということ。

そのことを知り、その上で私たちに何か少しでもお手伝いできることがあるかもしれないと、敬意を払いつつ、謙虚な気持ちを忘れずに、病院内でヨガセラピーをお伝えすれば、医療者の方たちとの距離も少しずつ縮まっていくのではないでしょうか。

医療がいかに神聖なもので敬意を払うべきかということ。

そのために医療者の方々がどれだけの努力をされてきているのかということ。

これらをヨガセラピストは常に心に留めておくべきことだと思うのです。

( 文責 石井及子 )

協会では、皆さまからの「医療とヨガに関する投稿」を募集しています。

皆様にお読みいただいているメディカルヨガ情報に

新カテゴリー「医療者からみたヨガセラピー」を追加しました。

医療従事者の方からのご意見や経験談をお待ちしております。

こちらのフォームよりお願い致します。

サポートスタジオ第1号 ホットヨガスタジオ リチュさんにお邪魔してきました

昨年より、当協会の講座開催にご協力いただけます、サポートスタジオ募集のお声かけをさせていただいておりますが、1番に名乗り出てくださったのが「HOT YOGA Studio rcu(リチュ)」代表取締役の千田えりこさん。

昨日、代表理事の岡部朋子と公認コーチ陣でご挨拶に伺わせていただきました。

当協会でお世話になりますのは、常温のお茶の水スタジオ。

都会の中にいながら、窓の外には美しい緑を一望できる開放感溢れる空間です。

笑顔で迎えてくださった千田えりこさんの温かいお人柄と、木のぬくもりが感じられる素敵なスタジオに

協会メンバーも今後の活動への更なる活力をいただきました。

お茶の水で当協会主宰の講座等が受けられる日も間もなくです。

講座情報等は、引き続きHP講座情報、Facebookの協会ページ等でお知らせしてまいりますので

よろしくお願いいたします。

線維筋痛症(FMS) へのヨガセラピーアプローチ

一般社団法人日本ヨガメディカル協会「実践講座 : メディカルヨガ – ヨガの処方箋(20症例)では、実際に教科書で紹介されているポーズの体現を通じ、より患者さんに寄り添えるアプローチを探っていきます。

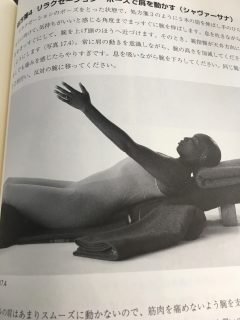

【リストラティブヨガを活用した動きを伴ったヨガセラピー】

日本でも潜在的に200万人が罹患していると言われるFMS (線維筋痛症)、米国では1500万人の患者数が報告されています。

レディーガガさんの活動休止の原因となった病気です。

原因不明とされる頭痛を伴う疾患へのアプローチ、米国のヨガの書籍にはリラクセーションを中心としたヨガセラピーが導入を始めています。

【体が安心すると、心も安心する】

講座で実践したのは、リストラティブヨガの体勢をとりながら、自らの体、そして動きに意識を向けながら行う腕の上げ下げ。肩周りの運動です。

マインドフルネス、そしてエンボディメントの意識を促しながら、呼吸に合わせ自分の体をゆっくり動かすこと。自分の体との一体感を感じることで、自らの心身へのいたわりと安心感を育んでいくプロセスを参加者自ら実感しました。

似た疾病として慢性疲労症候群、過敏性腸症候群などがあげられていますが、今後も協会ではリラクセーションを中心としたアプローチをご紹介していきたいと思います。

いずれも、講習では実践を中心としています。参加にあたりヨガの経験は問いません。患者さんにをサポートする立場にある方々のご参加をお待ち申し上げております。

繊維筋痛症(FM)患者において包括的ヨガプログラムによる介入が FM 症状と対処に及ぼす影響を調べる

Carson JW, et al. A pilot randomized controlled trial of the Yoga of Awareness program in the

management of fibromyalgia, PAIN,2010; 151: 530–539. Pubmed ID:20946990

http://okat.web.fc2.com/eyoga2015pdf/13-kinkokkakukei-31.pdf

当協会メディカルサポーター 岡孝和先生による日本語構造化抄録より

メディカルヨガ – ヨガの処方箋(20症例)のスケジュールは「講座・勉強会情報」のページをご覧ください。

2018年4月以降は隔週木曜日、御茶ノ水の協会サポートスタジオにて開催を予定しております。

詳細はもう少々お待ちください。

《メディカルヨガ〜ヨガの処方箋のご購入はこちら》

「10代の脳 ~反抗期と思春期の子供にどう対処するか~」 フランシス・ジェンセン博士 著

理解不能な若者の言動に、大人は常に悩まされます。

「最近の若者はけしからん。」

良く聞くこのセリフも、俗説によれば約5000年前のエジプトの遺跡にも書かれていたとか。

となると、「最近の若者は…。」ではなく「そもそも若者ってやつは…。」ということになるのでしょうか。

大きなランドセルを背負って小学校に入学したのはつい昨日のことのようなのに、無邪気であどけなかった可愛い我が子はいつしか気難しい表情を覚え、反抗期、思春期へと足を踏み入れていくのです。

それは大切な成長の過程でもあるのですが、非情に危険で不安定な時期でもあります。

私たち大人は、自分も通ってきているはずのその頃のことなどすっかり忘れ、棚に上げては、まるで我が子を異星人でも眺めるかのように「最近の若者は…」とため息をつく。

何故、こんなにも私たち大人には若者の言動が理解しにくいのか。それは「脳」の違いなのかもしれません。

要するに、親世代の完成された脳と、10代や20代前半の不完全な脳では、構造が違うということ。

10代になれば誰もが、身体は大人と変わらないほどに成長し、会話していてもいっぱしの大人のような口を利く。

日常生活のほとんどのことを一人でこなせるようになるのだけど、目に見えない脳はまだ未完成だったのです。

なぜ若者は宵っ張りの朝寝坊なのか、なぜ危機回避能力が甘いのか、なぜいけないとわかっていることでも衝動的にやってしまうのか、そしてそんな時に経験してしまうドラッグやアルコールの弊害は大人と同等なのか、はたまたそれ以上なのか。

それらのことを、脳科学の専門家であり二人の子を持つ母でもあるフランシス・ジェンセン先生は、思春期に関する論文を研究者だけでなく、実際に10代の子を持つ母親に届けるべく一般読者向けのこの本を書かれました。

最先端の脳科学を用いて、一般の親や保護者、教育者にも理解できるよう様々な症例と共に、具体的にどう対処したら良いかなども書かれています。

頭ごなしに叱りつけることが無駄であること、手は離しても目は絶対に離してはいけないということ、そして私たちが思っている以上に薬物やドラック、タバコが10代の脳を破壊してしまうこと、よって近づけさせない努力が必要なことなどなど・・・。

これまではただただ焦り、イライラしていた子育てが、10代の脳の仕組みを理解することで少しの余裕が持てるかもしれません。

大人に余裕が出れば、それはお子さんにも伝わります。ヨガとはお互いさまであることを思い出す。そして親側の正義を一方的に押し付けるのではなく、相手の状況を学んでみることから始めてみませんか。

子に歩み寄る気持ちや余裕は、お互いに影響しあい、良い相互作用となるのではないでしょうか。

子育て中のお母様、お子さんと関わるお仕事をされている方は必読の1冊です。

< 文責:石井及子 >

画像をクリックするとAmazonよりご購入できます。